Werkstudenten und Duales Studium: Regeln und Tipps

Studenten sind als Teilzeitkräfte gefragt. Selbst wenn sie mehr als einen Minijob leisten, sind sie versicherungsfrei in der Kranken-, Pflege und Arbeitslosenversicherung. Studierende, die länger als für einen Ferienjob oder für ein Praktikum in einem Unternehmen arbeiten, bezeichnet man als Werkstudenten. Werkstudenten sind als ordentliche Studierende an einer Hochschule oder Fachschule oder Berufsfachschule eingeschrieben und gegen Arbeitsentgelt beschäftigt.

Achtung! In der Rentenversicherung gelten für Studenten keine Extratouren. Studierende sind versicherungspflichtig in der Rentenversicherung, wenn sie nicht als Minijobber in geringfügiger Beschäftigung arbeiten.

Werkstudenten und Praktikanten

Werkstudenten sind keine Praktikanten. Grundsätzlich kann ein Unternehmen Praktikanten und Werkstudenten zu ähnlichen Konditionen beschäftigen. Dennoch unterscheiden sich die Rahmenbedingungen. Ein Praktikum ist zeitlich begrenzt und besitzt einen Bildungsauftrag. Es sollte im Zusammenhang mit dem Studium stehen. Der Werkstudent kann neben dem Informatikstudium auch auf dem Bau arbeiten. Oft stellen Unternehmen aber Werkstundentenein, um sie als künftige Fachkräfte an sich zu binden. Sie arbeiten dann während des gesamten Studiums sparallel im Unternehmen.Studium muss im Vordergrund stehen

Werkstudenten müssen "ordentliche Studierende" sein. Das bedeutet:- Sie müssen an einer Hochschule oder einer Fachschule eingeschrieben sein.

- Sie müssen Zeit und Arbeitskraft überwiegend für das Studium nutzen.

Der Gesetzgeber sieht Letzteres als gewährleistet an, wenn Studenten nicht mehr als 20 Stunden in der Woche im Unternehmen arbeiten. Diese Arbeitszeit können Studierende unterschiedlich über das Jahr verteilen. So können Unternehmen mit ihren Werkstudenten vereinbaren, dass sie während der Semesterferien länger arbeiten, wenn sich im Semester die Wochenstundenzahl dann entsprechend verringert.

Gehen Studierende in den Ferien einem kurzfristigen Vollzeitjob nach gilt für sie zusätzlich die 26-Wochen-Regel. Zusammengerechnet dürfen Beschäftigungen die den Studenten länger als 20 Stunden in der Woche in Anspruch nehmen eine Gesamtdauer von 26 Wochen oder 182 Kalendertagen nicht überschreiten. Innerhalb der 26-Wochen-Regel bleiben Studierende frei von der Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung.

Achtung! Studierende in einem Teilzeit-, Abend- oder Fernstudium können in der Regel keine Werkstudenten sein. Sie studieren zur Weiterbildung berufsbegleitend und können daher nur als reguläre Arbeitnehmer beschäftigt werden.

Tipps für Arbeitgeber:

- Arbeitgeber sollten für jedes Semester eine Immatrikulationsbescheinigung vom Werkstudenten zu ihren Akten nehmen.

- Arbeitgeber sollten sich von dem Werkstudenten schriftlich geben lassen, in welchem Umfang er zuvor schon gearbeitet hat oder noch nebenbei in einem anderen Job arbeitet.

Lohnsteuer und Sozialversicherung für Werkstudenten

Werkstudenten sind von der Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung freigestellt. Das gilt, wenn das Studium Hauptsache ist, der / die Studierende also ordentlich immatrikuliert ist und im Studentenjob die Beschäftigungsgrenzen einhält. Anderes gilt für die Rentenversicherung: Wenn Studierende jobben, unterliegen sie immer der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung.Die Lohnsteuer muss der Arbeitgeber je nach Beschäftigungsform dennoch abziehen. Für geringverdienende Studierende bietet sich eine geringfügige Beschäftigung (Minijob) an. Und um in die Steuerpflicht zu geraten, müsste der Werkstudent mehr als den lohnsteuerlichen Grundfreibetrag verdienen. Geringfügige oder kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse lohnen sich für Werkstudenten demnach kaum. Der Vollständigkeit halber seien sie hier jedoch mit aufgeführt:

Minijob (geringfügige Beschäftigung): Wie Arbeitnehmer arbeiten Werkstudenten in Minijobs für höchstens 520 Euro im Monat, haben dafür aber kaum Abzüge. Überschreitet das Einkommen diese Grenze, gelten für Studierende andere Regeln als für reguläre Arbeitnehmer: Studierende können keine Midijobber werden. Für Studierende gibt es keinen Übergangsbereich (Gleitzone) zur regulären Beschäftigung.

Kurzfristige Beschäftigung: Wenn der Werkstudent nicht regelmäßig gebraucht wird, können Arbeitgeber auch eine kurzfristige Beschäftigung vereinbaren. Auch in einem kurzfristigen Beschäftigungsverhältnis fallen keine Sozialversicherungskosten an. Ein kurzfristig Beschäftigter darf die Verdienstgrenze für Minijobber überschreiten. Dafür darf er zwei Monate am Stück arbeiten oder aufs Jahr gerechnet 50 Arbeitstage. Der kurzfristig Beschäftigte unterliegt also strengeren Regeln als für Studierende allgemein gelten.

Reguläre Beschäftigung: Der Arbeitgeber ruft die ELStAM für den Werkstudenten ab und führt den regulären Beitrag für die Rentenversicherung ab. Überschreitet der Werkstudent den Grundfreibetrag, muss der Arbeitgeber zusätzlich Lohnsteuer berechnen und abziehen.

Im Vergleich der Beschäftigungsformen zeigt sich, dass kurzfristige oder geringfügige Beschäftigung sich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer kaum lohnen, wenn es um die Beschäftigung von Werkstudenten geht. Der größte Vorteil dieser Beschäftigungsformen besteht in ihrer Sozialversicherungsfreiheit. Doch die gilt für Studenten ohnehin.

Sonderfall: Duales Studium

Damit künftige Fachkräfte bereits im Studium optimal auf ihre spätere Tätigkeit im Beruf vorbereitet werden, setzen viele Unternehmen auf das Duale Studium. Ein duales Studium setzt eine enge Verzahnung von theoretischer Arbeit in der Uni und praktischer Arbeit im Unternehmen voraus. Studierende gehen dabei mit dem Unternehmen eine Art Ausbildungsvertrag ein. Sie verpflichten sich, in vorlesungsfreien Zeiten dem Unternehmen zur Verfügung zu stehen. Der Arbeitgeber bezahlt ihnen dafür ein Stipendium. Das Unternehmen bezahlt in der Regel ein festes Gehalt und eventuelle Studiengebühren.

Wichtig: Ein duales Studium ist grundsätzlich auch unentgeltlich möglich.

Von Werkstudenten unterscheiden sich Dualstudierende in folgenden Punkten: Ein Dualstudium wird als Einheit von Lehre und Arbeit gesehen. Deshalb entfällt die Obergrenze für die Arbeitsbelastung. Allerdings fällt auch das sogenannte "Werkstudentenprivileg": Dualstudierende gelten als Arbeitnehmer und sind in vollem Umfang sozialversicherungspflichtig, wenn sie Gehalt bekommen. Eine wichtige Ausnahme von der Versicherungspflicht für Dualstudierende macht die Unfallversicherung: Während des Semesters ist der Student über die Hochschule versichert.

Duales Studium: Pflichten

Im dualen Studium geht das Unternehmen eine Reihe von Verpflichtungen ein:- Es darf den Studenten nur für ausbildungsrelevante Tätigkeiten einsetzen.

- Es muss einen oder mehrere Betreuer beauftragen und gegenüber der Hochschule benennen.

Der Student muss im Gegenzug unter Aufsicht des Unternehmens studieren.

- Das Unternehmen muss informiert werden, wenn er Studienveranstaltungen fernbleibt.

- Das Unternehmen darf sich jederzeit bei der Hochschule nach den Leistungen des Dualstudierenden erkundigen.

Formen des Dualstudiums

Grundsätzlich ist ein duales Studium in vier Varianten möglich:- Das ausbildungsintegrierende duale Studium verbindet das Studium mit einer Berufsausbildung im Betrieb.

- Ein praxisintegrierendes oder kooperatives duales Studium verbindet das Studium mit einem Langzeitpraktikum in einem Unternehmen oder mehreren kürzeren Praktika in verschiedenen Unternehmen.

- Ein berufsintegrierendes duales Studium verbindet die Arbeit im Betrieb mit einem Studium. Dabei stellt der Arbeitgeber den Studenten während der Lehrveranstaltungen von der Arbeit frei. In vorlesungsfreien Zeiten arbeitet der Student als normaler Arbeitnehmer.

- Ein berufsbegleitendes duales Studium absolvieren Studierende neben einer Vollzeitbeschäftigung. Auch hier unterstützt der Arbeitgeber, etwa indem er den Studenten für Präsenzveranstaltungen freistellt oder indem er die Studiengebühren übernimmt.

Duales Studium und Werkstudenten

Studieren mit festem Einkommen: Das versprechen Werkstudentenvertrag wie duales Studium. Werkstudenten bedeuten weniger organisatorischen Aufwand im Unternehmen. Dafür müssen alle Beteiligten peinlich darauf achten, dass der Studierende nicht zu viel arbeitet. Außerdem spart sich das Unternehmen die Sozialversicherungsbeiträge, die es für einen Dualstudierenden bezahlen müsste.Ein duales Studium bürdet dem Unternehmen mehr Verantwortung auf als ein Werkstudent. Dafür können Unternehmen und Student von einer engeren Verzahnung der Studieninhalte mit den Anforderungen des Unternehmens profitieren.

|

Quelle: Haufe.de, AOK, IHK Frankfurt am Main letzte Änderung W.V.R. am 21.06.2024 Autor(en): Wolff von Rechenberg Bild: panthermedia.net / Dmitriy Shironosov |

|

Herr Wolff von Rechenberg

Wolff von Rechenberg ist Wirtschaftsjournalist und versorgt seit 2012 die Fachportale der reimus.NET mit News und Fachartikeln. |

| weitere Fachbeiträge des Autors | Forenbeiträge | |

Premium-Stellenanzeigen

Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme IWES

Bremerhaven

INDUS Holding AG

Bergisch Gladbach bei Köln

Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft mbH

Ulm

Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau IRB

Stuttgart

HUK-COBURG Versicherungsgruppe

Coburg

Eigenen Fachbeitrag veröffentlichen?

Sie sind Autor einer Fachpublikation oder Entwickler einer Excel-Vorlage? Gern können Sie sich an der Gestaltung der Inhalte unserer Fachportale beteiligen! Wir bieten die Möglichkeit Ihre Fachpublikation (Fachbeitrag, eBook, Diplomarbeit, Checkliste, Studie, Berichtsvorlage ...) bzw. Excel-Vorlage auf unseren Fachportalen zu veröffentlichen bzw. ggf. auch zu vermarkten. Mehr Infos >>Kommentar zum Fachbeitrag abgeben

Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!

Anzeige

Newsletter Lohnabrechnung

Neben aktuellen News aus dem Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnung und neu eingegangene Fachartikel, informieren wir Sie über interessante Literaturtipps, Tagungen, aktuelle Stellenangebote und stellen Ihnen einzelne Software- Produkte im Detail vor.zur Newsletter-Anmeldung >>

Sie haben eine Frage?

Nutzen Sie kostenfrei das Forum auf Lohn1x1.de und und diskutieren ihre Fragen zur Lohnabrechnung oder zur angestrebten Weiterbildung.

Sie möchten sich weiterbilden?

In unserer Seminar-Rubrik haben wir einige aktuelle Seminar- und Kurs-Angebote für Lohn-Buchhalter, u.a. auch Kurse zum Bilanzbuchhalter zusammengestellt.

News

Community

Nutzen Sie kostenfrei das Lohn1x1.de Forum und tauschen sich mit den Kollegen aus bzw. holen sich Rat für Ihre Karriere im Bereich Rechnungswesen.

Talentpool - Jobwechsel einfach!

Tragen Sie sich kostenfrei im Talentpool auf Lohn1x1.de ein und erhalten Jobangebote und Unterstützung beim Jobwechsel durch qualifizierte Personalagenturen.

Kennzahlen-Guide für Controller - Über 200 Kennzahlen mit Erläuterung und Beispielrechnung aus den Bereichen Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT.

Preis: E-Book 12,90 EUR mehr >>

Stellenanzeigen

Junior Sales Controller (m/w/d) Vollzeit oder Teilzeit Bist Du mit an Bord, wenn es um Nachhaltigkeit und das Erreichen der Klimaziele geht? Dann leiste jetzt bei Techem Deinen aktiven Beitrag dazu, wertvolle Ressourcen zu schonen. Wir sorgen gemeinsam für die digitale Energiewende in Gebäuden. Als ein führender Servicepartner für smarte und nachhalt... Mehr Infos >>

Bist Du mit an Bord, wenn es um Nachhaltigkeit und das Erreichen der Klimaziele geht? Dann leiste jetzt bei Techem Deinen aktiven Beitrag dazu, wertvolle Ressourcen zu schonen. Wir sorgen gemeinsam für die digitale Energiewende in Gebäuden. Als ein führender Servicepartner für smarte und nachhalt... Mehr Infos >>

Business Controller (m/w/d)

In der ALTANA Gruppe arbeiten Sie in einer einzigartigen Innovationskultur, in der die Förderung individueller Ideen und Fähigkeiten und ein offenes, vertrauensvolles Miteinander großgeschrieben werden. BYK-Gardner bietet Ihnen eine Menge Vorteile. Im Detail: eine angenehme Betriebsgröße, in der ... Mehr Infos >>

In der ALTANA Gruppe arbeiten Sie in einer einzigartigen Innovationskultur, in der die Förderung individueller Ideen und Fähigkeiten und ein offenes, vertrauensvolles Miteinander großgeschrieben werden. BYK-Gardner bietet Ihnen eine Menge Vorteile. Im Detail: eine angenehme Betriebsgröße, in der ... Mehr Infos >>

Sachbearbeitung externes Rechnungswesen (w/m/d)

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist das Immobilienunternehmen des Bundes, das die immobilienpolitischen Ziele der Bundesregierung unterstützt und für fast alle Bundesbehörden die notwendigen Flächen und Gebäude zur Verfügung stellt. Dementsprechend sind wir in ganz Deutsch... Mehr Infos >>

Weitere Stellenanzeigen im Stellenmarkt >>

JOB- Letter

Sie möchten über neu eingehende Stellenangebote automatisch informiert werden? Dann können Sie unseren kostenfreien Jobletter abonnieren. Mit diesem erhalten Sie alle 14 Tage die aktuellsten Stellenanzeigen und weitere Arbeitsmarkt-News.

Verpflegungsmehraufwendungen - Excel-Vorlage

Einfach zu nutzende Excel-Vorlage / Excel-Datei zur Berechnung der Verpflegungsmehraufwendungen. Nur 3 Eingaben - das spart viel Zeit und kann schnell nach jedem Arbeitstag gemacht werden.

Jetzt hier für 15,- EUR downloaden >>

Softwaretipp: Quick-Lohn

Erledigen Sie Ihre Lohnabrechnung im Handumdrehen selbst mit Quick-Lohn und versenden alle Meldungen an die Krankenkassen, das Finanzamt und die Unfallversicherung direkt aus dem Programm. Auch für Baulohn. Probieren Sie Quick-Lohn gratis und völlig unverbindlich 3 Monate lang aus. Es ist keine Kündigung nötig! Weitere Informationen >>

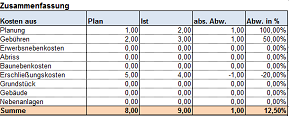

RS-Baukostenrechner

Mit diesem umfangreichen Excel-Baukostenrechner werden Sie in der Kalkulation der Kosten Ihres Hausbaus mit einer detaillierten Kosten- und Erlösplanung unterstütz. Zusätzlich bietet dieses Tool hilfreiche Auswertungen. Mehr Informationen >>

KIS-Immobilien-Formularpaket

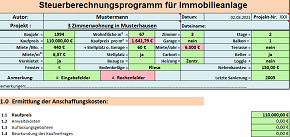

Dieses Excel-Vorlagen-Paket bietet 20 Formular- bzw. Berechnungsblätter für die Immobilienverwaltung. Die Formulare sind mit nützlichen Berechnungs- und Archivierungsfunktionen ausgestattet. Mehr Informationen >>Steuerberechnungsprogramm für Immobilienanlage

Das Steuerberechnungsprogramm für Immobilienanlage ist ein idealer Rechner für Immobilienmakler*innen, aber auch für Immobilienbesitzer*innen. Mehr Informationen >>

Weitere über 400 Excel-Vorlagen finden Sie hier >>

Kennzahlen-Guide für Controller - Über 200 Kennzahlen mit Erläuterung und Beispielrechnung aus den Bereichen Finanzen, Personal, Logistik, Produktion, Einkauf, Vertrieb, eCommerce und IT.

Preis: E-Book 12,90 EUR mehr >>

Excel TOP-SellerRS Liquiditätsplanung L

Die RS Liquiditätsplanung L ist ein in Excel erstelltes Werkzeug für die Liquiditätsplanung von Kleinunternehmen sowie Freiberuflern. Die Planung erfolgt auf Basis von veränderbaren Einnahmen- und Ausgabepositionen. Detailplanungen können auf extra Tabellenblättern für z.B. einzelne Projekte oder Produkte vorgenommen werden.

Mehr Informationen >>

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis

Dieses Excel-Tool bietet Ihnen die Grundlage für ein Frühwarnsystem. Der erstellte Liquiditätsplan warnt Sie vor bevorstehenden Zahlungsengpässen, so dass Sie frühzeitig individuelle Maßnahmen zur Liquiditätssicherung einleiten können. Gerade in Krisensituationen ist eine kurzfristige Aktualisierung und damit schnelle Handlungsfähigkeit überlebenswichtig. Mehr Informationen >>Strategie-Toolbox mit verschiedenen Excel-Vorlagen

Die Strategie-Toolbox enthält 10 nützliche Excel Vorlagen, die sich erfolgreich in der Strategie bewährt haben. Alle Tools sind sofort einsatzbereit und sind ohne Blattschutz. Damit können die Vorlagen individuell angepasst werden. Ideal für Mitarbeiter aus dem strategischen Management. Mehr Informationen>>

Weitere über 400 Excel-Vorlagen finden Sie hier >>

Software-Tipp

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >>

Rollierende Liquiditätsplanung auf Wochenbasis. Mit der Excel-Vorlage „Liquiditätstool“ erstellen Sie schnell und einfach ein Bild ihrer operativen Liquiditätslage für die nächsten (bis zu 52) Wochen. Mehr Infos und Download >> Excel Tool

Anlagenverwaltung in Excel: Das Inventar ist nach Bilanzpositionen untergliedert, Abschreibungen und Rest- Buchwerte ihrer Anlagegüter werden automatisch berechnet. Eine AfA- Tabelle, mit der Sie die Nutzungsdauer ihrer Anlagegüter ermitteln können, ist integriert. mehr Informationen >>RS-Plan

RS-Plan - Unternehmens- planung leicht gemacht:

RS-Plan - Unternehmens- planung leicht gemacht: Erstellen Sie mit RS-Plan Ihre Unternehmensplanung professionell. Automatische Plan-GuV, Plan-Bilanz, Plan- Kapitalflussrechnung und Kenn- zahlen. Preis: 119,- EUR mehr Informationen >>

Excel-Tool-Beratung und Erstellung

Kein passendes Excel-Tool dabei? Gern erstellen wir Ihnen Ihr Excel- Tool nach Ihren Wünschen und Vorgaben. Bitte lassen Sie sich ein Angebot von uns erstellen.

Gern erstellen wir Ihnen Ihr Excel- Tool nach Ihren Wünschen und Vorgaben. Bitte lassen Sie sich ein Angebot von uns erstellen. Fachbeitrag hier verkaufen?

Sie haben einen Fachbeitrag, Checkliste oder eine Berichtsvorlage für Buchhalter erstellt und möchten diese(n) zum Kauf anbieten? Über unsere Fachportale bieten wir Ihnen diese Möglichkeit. Mehr Infos hier >>

17.03.2015 14:35:00 - Gast

[ Zitieren | Name ]